需求端疲态尽显,出口数据敲响警钟

本周市场的核心矛盾集中于需求侧。船运调查机构最新数据显示,11月1日至20日期间,马来西亚棕榈油产品出口量较上月同期大幅下滑,降幅区间介于14.1%至20.5%。这一显著收缩印证了终端买家的采购意愿低迷,尤其是印度与中国等主要进口国库存充足,近期补库动力不足。雪上加霜的是,林吉特对美元汇率当日走强0.19%,进一步抬高了以美元计价采购成本,削弱了马来西亚棕榈油的国际竞争力。

关联市场共振施压,外部环境难言乐观

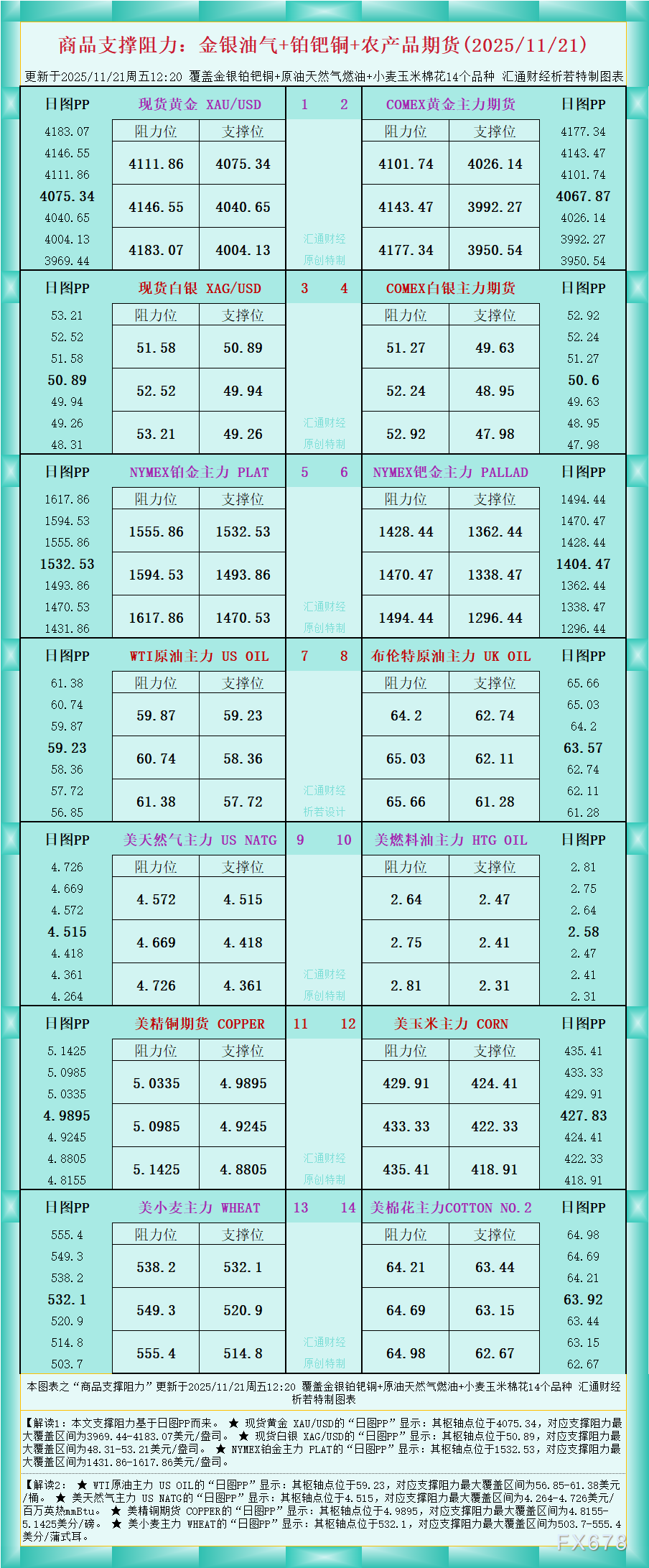

棕榈油市场的疲软并非孤立现象。同日,大连商品交易所的豆油期货下跌1.3%,棕榈油期货跌幅更深至2.24%;芝加哥期货交易所(CBOT)的豆油价格亦下挫1.47%。这种全球植物油市场的集体走弱,反映出当前供需格局的宽松态势。此外,国际原油价格连续第三个交易日下跌超1%,因美国推动俄乌和平协议可能增加全球原油供应,加之利率前景的不确定性抑制风险偏好。原油走弱间接削弱了棕榈油作为生物柴油原料的经济吸引力,对价格形成额外压制。

机构观点:短期承压与长期支撑的博弈

面对市场的剧烈波动,机构分析师提供了多维度的解读。雪兰莪州经纪公司Pelindung Bestari总监Paramalingam Supramaniam明确指出:“疲软的需求和林吉特的走强正在对价格构成压力。”但他同时强调了一个关键变量:“然而,生产正逐步进入低产出季节,这使价格在关键水平获得支撑。”这一观点揭示了当前市场的核心矛盾——短期需求不振与中长期供应收紧预期之间的拉锯。

知名机构的监测报告进一步佐证了产量周期性回落的趋势。历史数据显示,每年11月至次年2月,东南亚棕榈主产区受季节性降雨影响,鲜果串采收效率下降,单产通常环比回落。若未来几周产量数据如预期般收缩,或能部分抵消出口疲软带来的利空。

未来关注点:供需天平何时再平衡

当前市场的交易逻辑已从“供应驱动”转向“需求主导”,但这一格局可能因两方面因素改变:

1. 产量数据的实际兑现程度:若未来两周马来西亚南部产区降雨持续影响收割,供给收缩的预期将从概念转化为实际数据,为市场提供底部支撑。

2. 主要进口国的采购节奏:印度节日季后的库存消化进度、中国春节前的备货需求是否提前启动,将成为需求端能否回暖的关键观测点。

值得注意的是,尽管短期价格承压,但市场并未形成单向看空共识。林吉特汇率的波动性、原油市场对地缘政治事件的敏感反应,以及巴西大豆种植进度的潜在变数,均可能成为打破当前平衡的变量。投资者需警惕,若未来长线预测指向复苏,其实现路径必然伴随当前利空因素的逐步消散与新增驱动信号的确认。

塔伦

塔伦

沪公网安备 31010702001056号

沪公网安备 31010702001056号